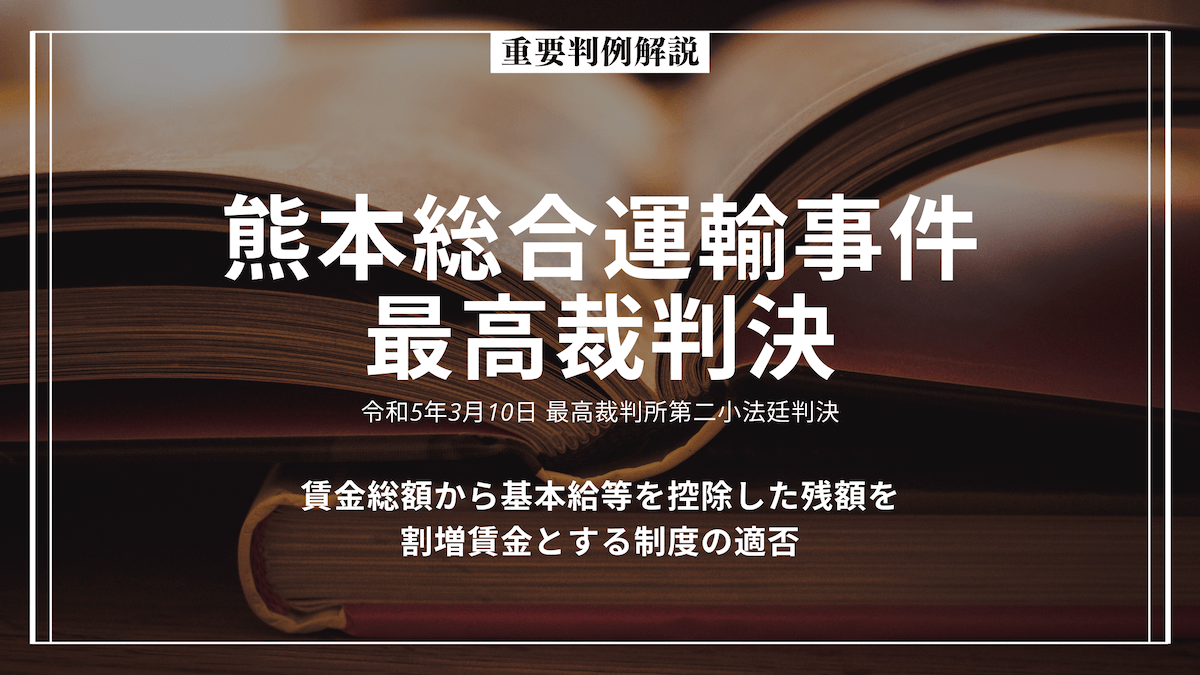

- 重要判例解説 大阪医科薬科大学事件 最高裁判決(最高裁判所第三小法廷判決令和2年10月13日)(令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件)

同一労働同一賃金における「賞与」の待遇差に関する判断要素

解説動画

こちらは2020年10月30日(金)に開催された無料WEBセミナーの解説動画です。

はじめに 本稿の趣旨

令和2年10月13日、無期雇用である正職員に対して賞与を支給する一方、有期雇用であるアルバイト職員に対して賞与を支給しないことが、不合理な待遇差であり労働契約法20条に違反するかどうかが争点となった裁判において、最高裁判決が下されました(最高裁判所第三小法廷判決令和2年10月13日[1])(令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件)(以下、本稿では「本件最高裁判決」と記載します)。

本件最高裁判決は、アルバイト職員に対し賞与を支給しないことは、不合理な待遇差にはあたらず、労働契約法20条には違反しないという判断を示しました。

本件最高裁判決は、メディアでも多数取り上げられ、大きな注目を集めました。本件最高裁判決の前審である大阪医科薬科大学事件(第2審)大阪高判平成31年2月15日(以下「本件高裁判決」と記載します。)が、アルバイト職員への賞与の不支給が不合理な待遇差であり労働契約法20条に違反すると判断していたにもかかわらず、本件最高裁判決によって逆転した判断がなされたことも、注目されたポイントの一つといえます。

無期契約労働者に対しては賞与を支給する一方、有期契約労働者に対しては賞与を支給しない、または僅少の寸志しか支給しないという待遇差を設定する企業は決して少なくありません。

このような状況において、本件高裁判決が賞与の不支給を違法と判断した一方、本件最高裁判決も本件高裁判決の判断を維持するのかどうかは、企業の人事労務に与える影響は決して小さいものではありません。

国は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)(以下「無期契約労働者」と記載します。)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)(以下「有期契約労働者」と記載します。)の間の不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金を導入し、2020年4月1日より大企業を対象に短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」と記載します。)を施行しました。

しかしながら、具体的に同一労働同一賃金の考え方において、どのような待遇差であれば合理性があるといえるのか、未だ明確になっているとは言い難い状況です。

本稿では、本件の事実関係の概要を整理するとともに、本件の第一審から本件最高裁判決に至るまでの判断過程を整理した上で、本件最高裁判決が与える実務上の影響について考察したいと思います。なお、本稿の内容は、あくまでも筆者の一考察に過ぎないことにご留意ください。

労働契約法20条の規制内容及び同一労働同一賃金ガイドラインの考え方

労働契約法20条の規制内容

本件最高裁判決を検討する前提として、労働契約法20条の規制内容について説明します。

労働契約法20条は、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と規定しています。

労働契約法20条は、同一の使用者に雇用されている有期契約労働者と無期契約労働者について、「期間の定めがあること」によって両者の労働条件に相違がある場合、①職務の内容、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに③その他の事情を考慮して、その相違が「不合理」なものであることを禁止した規定といえます。③その他の事情とは、「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考慮されることとなる事情は、労働者の職務内容及び変更範囲並びにこれらに関連する事情に限定されるものではない」と判示されているように(長澤運輸事件最判平成30年6月1日)、広く諸事情が考慮されるものと解されます。

労働契約法20条は、「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)」であるといわれますが、かかる規定内容は、改正後のパート有期法第8条においても基本的に変わるものではないと解されます。

同一労働同一賃金ガイドラインの考え方

かかる労働契約法20条の解釈を明らかにした長澤運輸事件最判平成30年6月1日及びハマキョウレックス事件最判平成30年6月1日を踏まえ、国は、平成30年12月28日、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(以下「同一労働同一賃金ガイドライン」といいます。)を公表し、同一労働同一賃金に関する基本的な考え方及び各手当に関する考え方を例示しました。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインにおいても、「事業主が、第3から第5までに記載された原則となる考え方等に反した場合、当該待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある。」と記載されているように、同一労働同一賃金ガイドラインのみでは、無期契約労働者と有期契約労働者との間の待遇差が直ちに違法とまでは断言できるわけではなく、待遇の相違が不合理といえるかどうかは、個別のケースによって判断されることになります。

したがって、同一労働同一賃金ガイドラインだけでは、無期契約労働者と有期契約労働者との間の賞与に関する待遇差が合理性を有するといえるかどうかは判断できない場合があることに留意する必要があります。

賞与に関する労働契約法20条違反の是非を検討した裁判例の概況

労働契約法20条に違反しないと判断した裁判例

前記のとおり、同一労働同一賃金ガイドラインに示された各賃金項目に関する考え方はあくまでも例示にすぎず、個別具体的な事例における待遇差の合理性について一律に判断できるわけではありません。

賞与に関しても一律に判断できるわけではないという点で同様であり、個別の事例における待遇差の合理性を検討するにあたっては、これまでの裁判例を検討することが有益といえます。そこで、無期契約労働者と有期契約労働者との間の待遇差に関し、労働契約法20条違反が争われた裁判例を概観すれば、以下のとおりです。

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 |

|---|---|---|

| ハマキョウレックス事件(第1審) | 大津地判彦根支部 | H27.5.29 |

| メトロコマース事件(第1審) | 東京地判 | H29.3.23 |

| ヤマト運輸事件 | 仙台地判 | H29.3.30 |

| 日本郵便(佐賀)事件(第1審) | 佐賀地判 | H29.6.30 |

| 学校法人大阪医科薬科大学事件(第1審) | 大阪地判 | H30.1.24 |

| 日本郵便(大阪)事件(第1審) | 大阪地判 | H30.2.21 |

| 医療法人A会事件 | 新潟地判 | H30.3.15 |

| 五島育英会事件 | 東京地判 | H30.4.11 |

| 井関松山製造所事件 | 松山地判 | H30.4.24 |

| 井関松山ファクトリー事件 | 松山地判 | H30.4.24 |

| 日本郵便(佐賀)事件(第2審) | 福岡高判 | H30.5.24 |

| 長澤運輸(定年後再雇用)事件(第3審) | 最判 | H30.6.1 |

| 北日本放送事件 | 富山地判 | H30.12.19 |

| 日本郵便(大阪)事件(第2審) | 大阪高判 | H31.1.24 |

| 大阪医科大学事件(第2審) | 大阪高判 | H31.2.15 |

| メトロコマース事件(第2審) | 東京高判 | H31.2.20 |

| 学校法人中央学院事件 | 東京地判 | R1.5.30 |

| 井関松山製造所事件(第2審) | 高松高判 | R1.7.8 |

| 大阪医科大学事件(第3審) | 最判 | R2.10.13 |

賞与に関する待遇差は、労働契約法20条に違反しないと判断する裁判例が続いていました。

例えば、「ヤマト運輸事件」(仙台地判平成29年3月30日)では、マネージ社員(無期契約労働者)に対しては賞与を支給する一方、とキャリア社員(有期契約労働者)に対しては賞与を支給しないことに関し、①職務の内容及び配置の変更の範囲の異同、②マネージ社員に対しては賞与に将来に向けての動機づけや奨励(インセンティブ)の意味合いを持たせる一方、キャリア社員については絶対査定として絶対査定としその査定の裁量の幅を40%から120%と広いものとすることによって、その個人の成果に応じてより評価をし易くすることができるようにした査定の方法の違い不合理であるともいえない等と判示し、結論として労働契約法20条に違反しないと判断されています。

このように、ほとんどの裁判例では、賞与に関する無期契約労働者と有期契約労働者との間の待遇差は労働契約法20条には違反しないと結論付けられてきました。

本件最高裁判決の概要

そして、今回、賞与に関する正社員と短期・有期社員との間の待遇差が労働契約法20条に違反しないと判断した本件最高裁判決は、これまでの裁判例の流れと同じくするものということができます。

以下では、本件高裁判決の概要及び判断理由について解説します。

事案の概要

本件は、学校法人大阪医科大学(以下「大学法人」、「第1審被告」、「被控訴人」、「上告人」といいます。)と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」といいます。)を締結して勤務していた元アルバイト職員(以下「元職員」、「第1審原告」、「控訴人」、「被上告人」といいます。)が、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」といいます。)を締結している正職員と第1審原告との間で、賞与、業務外の疾病(以下「私傷病」といいます。)による欠勤中の賃金等に相違があったことは、労働契約法20条に違反するものであったとして、大学法人に対し、不法行為に基づき、上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求めたものです。

事実関係等の概要

元職員について

元職員は、平成25年1月29日、大学法人との間で契約期間を同年 3月31日までとする有期労働契約を締結し、アルバイト職員として勤務しました。

その後、元職員は、契約期間を1年として上記契約を3度にわたって更新し、平成28年3月31日をもって退職しました。

大学法人について

大学法人には、元職員が在籍していた当時、事務系の職員として、①正職員、②契約職員、③アルバイト職員、及び④嘱託職員が存在しました。

大学法人における各契約形態の労働条件等は、以下の労働条件一覧表をご参照ください。

| 契約形態 | 人数 | 契約期間 | 給与の支払方法 | 就業規則 | 労働条件 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正職員 | 約200名 | 無期 | 月給制 | 正職員給与規則 正職員休職規程 |

【支給又は付与されるもの】 基本給 賞与 年末年始及び創立記念日の休日における賃金 年次有給休暇(正職員就業規則の定める日数) 夏期特別有給休暇 私傷病による欠勤中の賃金 附属病院の医療費補助措置 |

| 契約社員 | 約40名 | 有期 | 月給制 | 正職員の約80%の賞与が支給 | |

| アルバイト職員 | 約150名 フルタイム:約4割 短時間勤務:約6割 |

有期 | 時給制 | アルバイト職員 就業内規 |

【支給又は付与されるもの】 時給制による賃金の支給 労働基準法所定の年次有給休暇の付与 【支給又は付与されないもの】 元職員に対する年間の支給額は、 |

| 嘱託職員 | 約10名弱 | 有期 | 月給制 又は 年俸制 |

賞与を支給される者と支給されない者がいる |

- 全職員数約2600名のうち事務系の職員の内訳

- フルタイム:正職員と同一の所定労働時間

本件の争点

本件では、正職員と第1審原告との間における、①賞与と②私傷病による欠勤中の賃金等の待遇差が、労働契約法20条に違反するかどうかが争点となりました。

第一審の判断内容

第一審である大阪地判平成30年1月24日は、無期契約労働者である正職員と有期契約労働者であるアルバイト職員との間における賞与の待遇差に関し、アルバイト職員には賞与は支給されないが、正職員には賞与が支給されることについては、アルバイト職員については、正職員と同様のインセンティブが想定できない上、賞与算定期間の設定等が困難であるという事情等から、労働契約法20条に違反する不合理な労働条件の相違があるとまでは認められないと判示しました。

また、第一審は、正職員とアルバイト職員との間における賞与以外の待遇差についても、いずれも労働契約法20条の不合理な労働条件の相違にはあたらないなどとして、アルバイト職員の請求を棄却しました。

第二審(本件高裁判決)の判断内容

一方、本件高裁判決は、第一審とは異なり、正職員とアルバイト職員との間における賞与の待遇差に関し、以下のように判示しました(執筆者による抜粋)。

- ① 被控訴人においては、給与規則の中に定めはないものの、正職員に対しては、年2回の賞与が支払われており、一方、アルバイト職員に対しては、アルバイト職員就業内規で賞与は支給しないと定められている。なお、有期契約労働者のうち契約職員には、正職員に対する賞与の約80%に当たる額の賞与が支払われている。

- ② 被控訴人における賞与は、正職員として被控訴人に在籍していたということ、すなわち、賞与算定期間に就労していたことそれ自体に対する対価としての性質を有するものというほかない。そして、そこには、賞与算定期間における一律の功労の趣旨も含まれるとみるのが相当である。

- ③ 賞与の支給額の決定方法からは、支給額は正職員の年齢にも在職年数にも何ら連動していないのであるから、賞与の趣旨が長期雇用への期待、労働者の側からみれば、長期就労への誘因となるかは疑問な点がないではない。

- ④ 被控訴人における賞与が、正職員として賞与算定期間に在籍し、就労していたことそれ自体に対する対価としての性質を有する以上、同様に被控訴人に在籍し、就労していたアルバイト職員、とりわけフルタイムのアルバイト職員に対し、額の多寡はあるにせよ、全く支給しないとすることには、合理的な理由を見出すことが困難であり、不合理というしかない。

- ⑤ 賞与に関していえば、同じ有期契約労働者の契約職員に一定の支給があることは、アルバイト職員には全く支給がないことの不合理性を際立たせるものというべきである。

- ⑥ 被控訴人が契約職員に対し正職員の約80%の賞与を支払っていることからすれば、控訴人に対し、賃金同様、正職員全体のうち平成25年4月1日付けで採用された者と比較対照し、その者の賞与の支給基準の60%を下回る支給しかしない場合は不合理な相違に至るものというべきである。

本件最高裁判決の判断内容

これに対し、本件最高裁判決は、控訴審とも異なり、正職員とアルバイト職員との間における①賞与及び②私傷病による欠勤中の賃金等の待遇差に関し、以下のように判示しました。

①賞与について

労働契約法20条の判断基準

本件最高裁判決は、賞与に関する待遇差に関し、労働契約法20条違反の判断基準について以下のように判示しました。

労働契約法20条は、有期労働契約を締結した労働者と無期労働契約を締結した労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結した労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり、両者の間の労働条件の相違が賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである。

本件におけるあてはめ

上記判断基準を示した上で、本件最高裁判決は、賞与に関する待遇差について、4つの判断要素に照らし、労働契約法20条には違反しないと結論づけました。

・賞与の性質

第1審被告の正職員に対する賞与は、正職員給与規則において必要と認めたときに支給すると定められているのみであり、基本給とは別に支給される一時金として、その算定期間における財務状況等を踏まえつつ、その都度、第1審被告により支給の有無や支給基準が決定されるものである。また、上記賞与は、通年で基本給の4.6か月分が一応の支給基準となっており、その支給実績に照らすと、第1審被告の業績に連動するものではなく、算定期間における労務の対価の後払いや一律の功労報償、将来の労働意欲の向上等の趣旨を含むものと認められる。そして、正職員の基本給については、勤務成績を踏まえ勤務年数に応じて昇給するものとされており、勤続年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた職能給の性格を有するものといえる上、おおむね、業務の内容の難度や責任の程度が高く、人材の育成や活用を目的とした人事異動が行われていたものである。このような正職員の賃金体系や求められる職務遂行能力及び責任の程度等に照らせば、第1審被告は、正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、正職員に対して賞与を支給することとしたものといえる。

・職務の内容

そして、第1審原告により比較の対象とされた教室事務員である正職員とアルバイト職員である第1審原告の労働契約法20条所定の「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」(以下「職務の内容」という。)をみると、両者の業務の内容は共通する部分はあるものの、第1審原告の業務は、その具体的な内容や、第1審原告が欠勤した後の人員の配置に関する事情からすると、相当に軽易であることがうかがわれるのに対し、教室事務員である正職員は、これに加えて、学内の英文学術誌の編集事務等、病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務又は毒劇物等の試薬の管理業務等にも従事する必要があったのであり、両者の職務の内容に一定の相違があったことは否定できない。

・職務の内容及び配置の変更の範囲

また、教室事務員である正職員については、正職員就業規則上人事異動を命ぜられる可能性があったのに対し、アルバイト職員については、原則として業務命令によって配置転換されることはなく、人事異動は例外的かつ個別的な事情により行われていたものであり、両者の職務の内容及び配置の変更の範囲(以下「変更の範囲」という。)に一定の相違があったことも否定できない。

・その他の事情

さらに、第1審被告においては、全ての正職員が同一の雇用管理の区分に属するものとして同一の就業規則等の適用を受けており、その労働条件はこれらの正職員の職務の内容や変更の範囲等を踏まえて設定されたものといえるところ、第1審被告は、教室事務員の業務の内容の過半が定型的で簡便な作業等であったため、平成13年頃から、一定の業務等が存在する教室を除いてアルバイト職員に置き換えてきたものである。その結果、第1審原告が勤務していた当時、教室事務員である正職員は、僅か4名にまで減少することとなり、業務の内容の難度や責任の程度が高く、人事異動も行われていた他の大多数の正職員と比較して極めて少数となっていたものである。このように、教室事務員である正職員が他の大多数の正職員と職務の内容及び変更の範囲を異にするに至ったことについては、教室事務員の業務の内容や第1審被告が行ってきた人員配置の見直し等に起因する事情が存在したものといえる。また、アルバイト職員については、契約職員及び正職員へ段階的に職種を変更するための試験による登用制度が設けられていたものである。これらの事情については、教室事務員である正職員と第1審原告との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たり、労働契約法20条所定の「その他の事情」(以下、職務の内容及び変更の範囲と併せて「職務の内容等」という。)として考慮するのが相当である。

・結論

そうすると、第1審被告の正職員に対する賞与の性質やこれを支給する目的を踏まえて、教室事務員である正職員とアルバイト職員の職務の内容等を考慮すれば、正職員に対する賞与の支給額がおおむね通年で基本給の4.6か月分であり、そこに労務の対価の後払いや一律の功労報償の趣旨が含まれることや、正職員に準ずるものとされる契約職員に対して正職員の約80%に相当する賞与が支給されていたこと、アルバイト職員である第1審原告に対する年間の支給額が平成25年4月に新規採用された正職員の基本給及び賞与の合計額と比較して55%程度の水準にとどまることをしんしゃくしても、教室事務員である正職員と第1審原告との間に賞与に係る労働条件の相違があることは、不合理であるとまで評価することができるものとはいえない。

②私傷病による欠勤中の賃金等について

・私傷病による欠勤中の賃金の性質

第1審被告が、正職員休職規程において、私傷病により労務を提供することができない状態にある正職員に対し給料(6か月間)及び休職給(休職期間中において標準給与の2割)を支給することとしたのは、正職員が長期にわたり継続して就労し、又は将来にわたって継続して就労することが期待されることに照らし、正職員の生活保障を図るとともに、その雇用を維持し確保するという目的によるものと解される。このような第1審被告における私傷病による欠勤中の賃金の性質及びこれを支給する目的に照らすと、同賃金は、このような職員の雇用を維持し確保することを前提とした制度であるといえる。

・職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲

そして、第1審原告により比較の対象とされた教室事務員である正職員とアルバイト職員である第1審原告の職務の内容等をみると、前記(1)のとおり、正職員が配置されていた教室では病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務等が存在し、正職員は正職員就業規則上人事異動を命ぜられる可能性があるなど、教室事務員である正職員とアルバイト職員との間には職務の内容及び変更の範囲に一定の相違があったことは否定できない。

・その他の事情

さらに、教室事務員である正職員が、極めて少数にとどまり、他の大多数の正職員と職務の内容及び変更の範囲を異にするに至っていたことについては、教室事務員の業務の内容や人員配置の見直し等に起因する事情が存在したほか、職種を変更するための試験による登用制度が設けられていたという事情が存在するものである。

そうすると、このような職務の内容等に係る事情に加えて、アルバイト職員は、契約期間を1年以内とし、更新される場合はあるものの、長期雇用を前提とした勤務を予定しているものとはいい難いことにも照らせば、教室事務員であるアルバイト職員は、上記のように雇用を維持し確保することを前提とする制度の趣旨が直ちに妥当するものとはいえない。また、第1審原告は、勤務開始後2年余りで欠勤扱いとなり、欠勤期間を含む在籍期間も3年余りにとどまり、その勤続期間が相当の長期間に及んでいたとはいい難く、第1審原告の有期労働契約が当然に更新され契約期間が継続する状況にあったことをうかがわせる事情も見当たらない。したがって、教室事務員である正職員と第1審原告との間に私傷病による欠勤中の賃金に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものとはいえない。

・結論

以上によれば、本件大学の教室事務員である正職員に対して私傷病による欠勤中の賃金を支給する一方で、アルバイト職員である第1審原告に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。

本件最高裁判決の実務上の影響

本件最高裁判決は、本件高裁判決(控訴審判決)と異なり、正職員とアルバイト職員の間の賞与に関する待遇差等は、労働契約法20条に違反しないと判断しました。

前記のとおり、賞与に関する待遇差を争点とした裁判例は多数に上りますが、賞与に関する待遇差を違法と判断した本件高裁判決の判断が覆り、最高裁としても賞与に関する待遇差等が違法ではないと判断した本件最高裁判決が企業に与える影響は決して小さくないものと予想されます。

本件高裁判決は、賞与であっても不合理な待遇差は違法と判断される可能性があることを現実的に認知させたものであり、各企業における人事労務政策を見直す契機となったものといえます。企業によっては、本件高裁判決を踏まえ、正社員と有期契約社員の間の待遇差をどのように改訂していくのかを具体的に検討・施策を講じたところもあったのではないでしょうか。

しかしながら、本件最高裁判決が、本件高裁判決が認めた賞与に関する待遇差の違法性を再び否定したことは、各企業における正社員と有期契約社員の間の待遇差を見直す動きを鈍化させることにも繋がる可能性があります。

もっとも、本件最高裁判決は、正職員とアルバイト職員の間の賞与に関する待遇差等は、一律に違法ではないと断じたわけではありません。

本件最高裁判決自身が述べるように、「両者の間の労働条件の相違が賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得る」ものです。

本件最高裁判決は、あくまでも事例判決に過ぎず、賞与に関する待遇差がすべて合法であると判断されたわけではありません。

したがって、企業としては、自社における賞与の位置付けを整理するとともに、無期契約労働者及び有期契約労働者をどのような基準で評価し、賞与を分配するかという人事評価制度を検討する必要があることには変わりありません。

今後も賞与の支給の有無等に関する無期契約労働者と有期契約労働者の待遇差に関しては、個別の裁判例の集積をみながら、合理性に関する判断基準を見極める必要があります。

参照

[1] 裁判所HP|令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決(PDF)